Über die ereignisreichen 1870iger Jahre

24. September 2025

In den 1870iger Jahren gab es nicht nur in unserer Region eine Reihe einschneidender Ereignisse im Leben der Menschen. Dazu gehörten vor allem, aber nicht allein, die Zerstörungen und der Tod vieler Menschen in einem Krieg, der zu Beginn des Jahrzehnts gerade wieder tobte. Zwei andere Kriege lagen nur wenige Jahre zurück. Worum ging es damals?

Vom 1. Februar bis zum 30. Oktober 1864 kämpften Dänemark auf der einen und Preußen sowie Österreich auf der anderen Seite im Deutsch-Dänischen Krieg um die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Dänemark verlor nicht nur den Krieg sondern infolge der Abtretung dieser Gebiete auch fast eine Million Einwohner und rund ein Drittel seines Staatsgebiets. 1867 wurde daraus die preußische Provinz Schleswig-Holstein.

Schon zwei Jahre nach dem Deutsch-Dänischen Krieg, vom 14. Juni bis zum 23. August 1866, lieferten sich die zuvor verbündeten Großmächte Preußen und Österreich einen Machtkampf um die Vorherrschaft im Deutschen Bund, der 35 deutsche Staaten und vier freie Städte seit 1815 zum Schutz vor äußeren Bedrohungen und zur gegenseitigen Unterstützung bei inneren Unruhen vereinte. Preußen erklärte Österreich den Krieg. Für Österreich, das von 12 süddeutschen Staaten unterstützt wurde, war es ein Zweifrontenkrieg, weil es sich im Norden mit Preußen und 17 nord- und mitteldeutschen Staaten, sowie im Süden mit Italien konfrontiert sah. Mit der entscheidenden Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 war der Krieg im Prinzip zu Gunsten Preußens entschieden. Der Deutsche Bund wurde aufgelöst und der Norddeutsche Bund gegründet. Dieser vereinte ab 1867 alle deutschen Staaten nördlich des Mains unter der Führung Preußens und war die direkte Vorstufe zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871.

Die wachsende Macht Preußens betrachtete Frankreich als Bedrohung, weshalb es am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg erklärte. Preußen und seine Verbündeten, darunter auch die süddeutschen Staaten, konnten in der Schlacht von Sedan am 2. September 1870 einen entscheidenden Sieg erringen, trotzdem endete der Krieg, in dem rund 190 000 Soldaten den Tod fanden, erst offiziell am 10. Mai 1871. Aber schon am 18. Januar 1871 wurde, obwohl Paris bis zum 28. Januar 1871 immer noch belagert war, im Spiegelsaal von Versailles der preußische König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser gekrönt und damit der symbolische Gründungsakt des Deutschen Reiches vollzogen. Damit waren die sogenannten Einigungskriege (1864-1871) beendet. Nun war das deutsche Volk also vereint und hatte einen Kaiser.

Die Leser des Naumburger Kreisblatts konnten täglich Kriegsberichte, Mitteilungen über die Verleihung „Eiserner Kreuze“ und Auszüge aus den amtlichen Verlustlisten, die Opfer aus unsrer Region enthielten, lesen. Am 21. Januar 1871 wurde die Erklärung von Wilhelm I. mit dem Titel „An das deutsche Volk“ abgedruckt, in der er kundtat, dass er „dem Ruf der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge leistet“ und die Deutsche Kaiserwürde annimmt. Mitteilungen über Feierlichkeiten in Naumburg aus Anlass des Ereignisses gibt es nicht, obwohl es heute offiziell heißt, dass „die Reichsgründung in Deutschland mit großer nationaler Begeisterung aufgenommen wurde“.

Die Reichsgründung brachte tiefgreifende politische, rechtliche, wirtschaftliche und soziale Veränderungen für die Menschen mit sich. Hier soll nur auf einige wenige Aspekte eingegangen werden, die für das tägliche Leben eine nicht unerhebliche Rolle spielten.

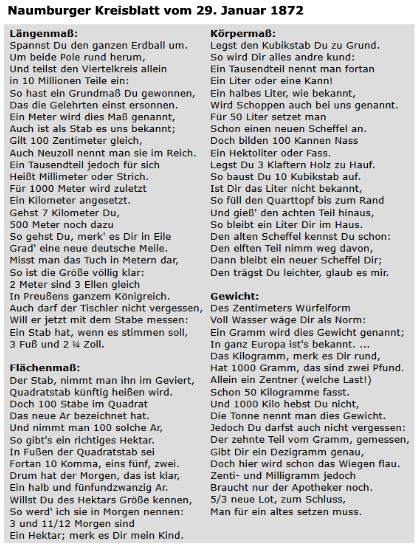

Betrachtet man das neue deutsche Reich, so stellte sich das als ein sehr inhomogenes Gebilde dar. So gab es damals etwa 300 unterschiedliche Flächenmaße und zahlreiche weitere regionale, teils sogar lokal unterschiedliche Einheiten für Längen, Volumina und Gewichte. Dies machte den Handel, die Verwaltung und den Alltag kompliziert und fehleranfällig. Deshalb wurde per Gesetz am 1. Januar 1872 ein neues Maß- und Gewichtssystem in Kraft gesetzt. Dieses Gesetz, das ursprünglich 1868 als „Maaß- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund“ beschlossen worden war, wurde nach der Reichsgründung 1871 für das gesamte Reich verbindlich gemacht. Das neue System brachte eine Vereinheitlichung der bis dahin sehr unterschiedlichen regionalen Maßeinheiten. Es wurde damit das Dezimalsystem eingeführt und die internationalen Standardmaße Meter, Kilogramm und Liter übernommen. Das neue System ermöglichte eine einfache Umrechnung und internationale Vergleichbarkeit, was gerade im Handel mit Nachbarländern, die das System bereits nutzten, von Vorteil war.

So gut sich das anhört, war es für die Bevölkerung doch ein schwerer Einschnitt in ihr tägliches Leben. Vertraute Maßeinheiten, wie z. B. Fuß, Elle, Rute, Meile, Scheffel oder Morgen sollten plötzlich nicht mehr gelten. Die Menschen waren mit diesen Einheiten aufgewachsen, sie waren über Generationen hinweg im Alltag, Handwerk und Handel fest verankert. Das Umrechnen in das neue metrische System erforderte zusätzliche Mühe und führte zu Unsicherheiten. Das alles führte dazu, dass alte Maße und Gewichte noch lange nach der gesetzlichen Einführung des metrischen Systems im Sprachgebrauch und Alltag präsent blieben. Beispiele dafür sind das Pfund (500 g), der Zentner (50 kg) oder der Morgen (¼ ha, 2 500 m²), die noch heute, zumindest von älteren Menschen verwendet werden.

Das Naumburger Kreisblatt bemühte sich, seine Leser mit dem neuen System vertraut zu machen. Dazu wurde u. a. außer dem untenstehendem Gedicht ein Beitrag mit dem Titel „Das neue Maß- und Gewichtssystem, wie es von den Hausfrauen zu handhaben sein wird“ veröffentlicht. Darin heißt es: „Die im Hauswesen häufigst vorkommenden Maße sind bekanntlich: (1) die Elle, (2) das Quart, (3) die Metze, (4) der Scheffel, (5) das Pfund und Lot. (1) Statt der Elle erhalten wir als Längenmaß das Meter, welches fast genau 1 ½ Elle misst. Kostet z. B. die Elle 4 Sgr. [Silbergroschen], so kostet das Meter 6 Sgr. (2) Statt des Quart erhalten wir als Flüssigkeitsmaß das Liter, welches um ein achtel kleiner ist als das Quart. Kostet z. B. 1 Quart 2 Sgr, so kostet das Liter 1 Sgr. 9 Pf. (3) Statt der Metze wird ein Hohlmaß für trockene Gegenstände von 2 Liter Inhalt eingeführt, das aber nur etwas größer als ½ Metze ist. Vier Liter kosten auf jeden Groschen immer 2 Pf. mehr als eine Metze. (4) der Neuscheffel (50 Liter) ist etwas kleiner als der bisherige Scheffel. Der Neuscheffel kostet auf jeden Taler immer 2 Sgr. 8 ½ Pf. weniger als der alte Scheffel. (5) Das Pfund, sowie auch der Zentner bleiben unverändert, doch wird das Pfund, nicht wie bisher, in 30 Lot, sondern in 50 Neulot geteilt. Kostet z. B. 1 Lot 4 Sgr., so kosten 2 Neulot 4 Sgr. 10 Pf. Wie das Lot bisher in 10 Quentchen geteilt worden ist, so wird das Neulot in 10 Gramm geteilt.“ Spätestens jetzt sollte klar sein, vor welchen Problemen die Menschen damals anfangs standen. Abschließend sei dazu noch gesagt, dass die Veränderung natürlich auch Unternehmen und Handwerker betraf, die ihre Geräte, Werkzeuge und Prozesse umstellen mussten, was einen zusätzlichen Aufwand und Kosten verursachte. Die flächendeckende Einführung und Kontrolle der neuen Maße und Gewichte erforderte den Aufbau von Eichämtern, die auch für die Überwachung und Eichung aller Messgeräte verantwortlich waren.

Ein weiteres dringendes Bedürfnis, das nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 bestand, war die Vereinheitlichung der Vielzahl der bis dahin bestehenden Landeswährungen. Damals gab es im Reichsgebiet acht verschiedene Münzsysteme mit insgesamt 119 Münzsorten wie Taler, Gulden, Kreuzer und Schilling, was den Handel und Zahlungsverkehr erheblich erschwerte. Deshalb wurde bereits 1871 die Mark als neue Währung gesetzlich eingeführt, aber die alten Landeswährungen blieben zunächst noch mit einem festen Umtauschverhältnis zur Mark im Umlauf. Das Münzgesetz vom 9. Juli 1873 leitete dann die Abschaffung der bisherigen Landeswährungen ein. Schrittweise wurden die alten Währungen aus dem Verkehr gezogen. Der Taler blieb noch bis 1907 gültig, sein Wert betrug drei Mark. Ebenso wie die Maße und Gewichte basierte die Reichswährung Mark auf dem Dezimalsystem, sie wurde in 100 Pfennige unterteilt. Die Mark war eine Goldwährung, das heißt, ihr Wert war durch Gold gedeckt. Die Ausgabe von 10- und 20-Mark-Goldmünzen wurde festgelegt. Im Vorfeld der Einführung der Mark hatte es eine Reihe von Kontroversen gegeben. In den norddeutschen Ländern dominierte bis dahin der Taler, in den süddeutschen Ländern der Gulden und keines der Länder wollte seine Währung aufgeben. Die Landesfürsten betrachteten das Münzrecht als Teil ihrer Souveränität und waren nicht ohne Weiteres bereit, dieses an das Reich abzugeben. Die Prägung der neuen Münzen erfolgte weiterhin in den Münzstätten der einzelnen Länder, aber die Münzhoheit lag beim Reich.

Ähnlich wie bei der Einführung der neuen Maße und Gewichte zeigte die Bevölkerung, die an ihre alten Währungen gewöhnt war, Vorbehalte gegenüber dem neuen dezimalen Münzsystem. Da die schrittweise Einführung der neuen Währung mindestens bis 1878 dauerte, kursierten noch viele alte Landesmünzen parallel zur Mark zu amtlich festgelegten Umrechnungskursen. Das brachte Umrechnungsprobleme und verursachte Unsicherheiten im Zahlungsverkehr, was die Akzeptanz der neuen Zahlungsmittel zusätzlich erschwerte. Manche Menschen bekamen erst Jahre später die neuen Münzen zu Gesicht. Dies nutzten Betrüger aus. Im Naumburger Kreisblatt wurde damals über mehrere solche Fälle berichtet. Auf dem Wochenmarkt gab „eine — wohl mit Absicht — tief verschleierte und deshalb unerkannt gebliebene Frauensperson einer alten Bauernfrau für eine von dieser erkauften Gans ein neues funkelndes Zweipfennigstück mit der Bemerkung, dass dies ein neues Goldstück und 2 Taler wert sei. Die Bauernfrau, getäuscht durch das Äußere und durch das kecke und sichere Auftreten der Käuferin, hat denn auch jenes Zweipfennigstück für den angegebenen Wert angenommen und ist leider zu spät durch eine dritte Person auf den an ihr verübten Betrug aufmerksam gemacht worden.“

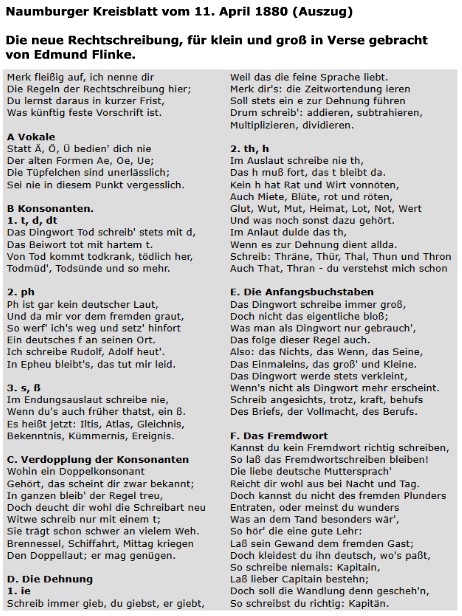

Nicht von dieser Wichtigkeit, aber doch nicht bedeutungslos war eine Rechtschreibreform, die zum Ende der 1870iger Jahre auf die Menschen zukam. Bis dahin gab es im deutschen Sprachraum noch keine einheitliche Rechtschreibung. Eine erste Orthographische Konferenz, an der Vertreter aus dem Deutschen Reich, Österreich und der Schweiz teilnahmen, fand 1876 in Berlin statt. Sie brachte kaum Ergebnisse und viele Vorschläge wurden nicht umgesetzt, weshalb die einzelnen deutschen Länder eigene Regelwerke erließen, die sich teilweise deutlich unterschieden. Ein wichtiger Schritt hin zur Vereinheitlichung der Rechtschreibung war die Veröffentlichung eines „Vollständigen Orthographischen Wörterbuchs der deutschen Sprache“ durch Konrad Duden am 7. Juli 1880. Er orientierte sich besonders an den preußischen und bayerischen Schulvorschriften und verfolgte das Ziel, die deutsche Rechtschreibung vor allem im Schulbereich zu vereinheitlichen. Wie bei den dezimalen Maßeinheiten und dem dezimalen Münzsystem stießen auch diese Neuerungen auf Widerstand, sogar an allerhöchster Stelle. So ordnete Bismarck 1880 per Erlass an, dass Beamte nicht von der hergebrachten Rechtschreibung abweichen dürfen. Verbindliche Regeln für die deutsche Rechtschreibung wurden erst 1901 in Berlin auf der zweiten Orthographischen Konferenz beschlossen. Diese wurden 1903 in Schulen und Behörden eingeführt und orientierten sich maßgeblich an Dudens Wörterbuch. Ab 1881 wandte das Naumburger Kreisblatt die neuen Rechtschreibregeln an. Schon ein Jahr zuvor hatte ein Autor namens Edmund Flinke in der Zeitung versucht, unter dem Titel „Die neue Rechtschreibung für klein und groß in Verse gebracht“, den Lesern die Regeln zu vermitteln. Davon anbei ein Auszug. Dabei ist zu beachten, dass einige der genannten Regeln heute nicht mehr gelten.

|

|